“Minuto Zero: o ‘regime’ vai cair.” Este é um dos títulos que marcam a história de um país e de um jornal. Jornalistas do Diário de Lisboa contam como foi.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração entre o + Lisboa e o jornal Mensagem de Lisboa, onde foi também publicado, para o Especial 100 Anos do Diário de Lisboa.

Aquela fotografia ficou para sempre registada na sua memória: tirada na tarde de 25 de abril de 1974, no Largo do Carmo, com milhares de pessoas, algumas nos troncos das árvores para verem melhor, antes da rendição do último editor, foi publicada no Diário de Lisboa no dia seguinte sob o título “Minuto Zero: o ‘regime’ vai cair”. Armando Pereira da Silva, agora com 80 anos, já não se lembra bem.

O jornalista entrou para o Diário de Lisboa na década de 1960 e por lá ficou 15 anos, assumindo a chefia de redação durante a Revolução de Abril. Sabe que acordou de madrugada, nesse dia, com uma chamada, a primeira de muitas outras. Foram dias “muito intensos, quentes, onde tudo parecia acontecer ao mesmo tempo e quase não havia tempo para descansar”, afirma. “Claro que também houve tempo para festejar”, acrescenta.

Quando aquela fotografia foi publicada, não sabia quem era o autor e acabou por nunca saber, dada a quantidade de fotografias que lhe caíra em cima da secretária naquele dia.

Para a memória não lhe falhar, Armando prefere lembrar-se de como foi estar lá através de uma crónica que escreveu há quase 20 anos. Foi um “dia estranho e glorioso em que acordei com um golpe de Estado e me deitei com uma Revolução”. Para Armando, aquela fotografia retrata o que todos aqueles jovens estavam a sentir: “aquele foi o dia em que os homens se sentiram pássaros e pousaram nas árvores”, escreveu.

Fernanda Mestrinho também não esquece esses dias de Abril. Tinha começado a trabalhar no Diário de Lisboa em 1972, com 19 anos. No dia 24 de abril, ligaram-lhe para casa: “Vem trabalhar, começou a Revolução”, disseram do outro lado da linha. “Fui ao quarto dos meus pais avisá-los e atravessei a cidade que dormia”, conta.

Não eram dias normais aqueles que se estavam a viver e, por isso, “a logística era o desenrascanço”. Os jornalistas não tinham mãos a medir e a administração do jornal distribuía sandes e sumos, porque não havia horas de refeição. “Lembro-me do escritor Urbano Tavares Rodrigues, na secretária ao lado, com uma enxaqueca, quase a vomitar, mas não parava de escrever”, conta.

As notícias e as reportagens eram muitas. “Era preciso uma cabine telefónica ou um café para ligar à redação, havia reportagens maiores para o dia seguinte. Quando voltávamos à redação, o chefe punha água na fervura e eram acertadas as agulhas para não estarmos todos a escrever sobre o mesmo”, acrescenta Fernanda.

No dia 25 de abril de 1974, o Diário de Lisboa limitou-se a publicar na primeira página o comunicado do Movimento das Forças Armadas emitido ao País através da Rádio Clube Português. O mesmo não aconteceu nos restantes dias, quando os jornalistas tinham já presenciado os momentos que viriam a confirmar o fim do fascismo em Portugal e as mudanças que esse fim implicaria na vida de todos portugueses.

Nas edições que se seguiram muitos eram os títulos que davam conta dos últimos acontecimentos: “Caxias Caiu. Libertos os Presos Políticos. Detida a DGS/ PIDE” (edição de 26 de abril); “170 PIDES nas celas de Caxias” (27 de abril); “Novos Rumos para a vida dos Portugueses. Spínola Frente à Imprensa e aos Políticos” (a 28 de abril). “Até dia 2 de Maio não fui muito a casa. Foram vários dias de diretas, a passar pelas brasas no tampo da secretária”, conclui a jornalista.

Fernanda Mestrinho assume que os primeiros tempos após o 25 de abril não foram fáceis para ninguém, no interior do jornal. A divisão entre os jornalistas era evidente: “Quando foi possível, depois do 1º de Maio de 74, em plenário, as divergências estavam a céu aberto. Afinal era a democracia. Foram tempos difíceis com perdas de amizades. Quando tudo se acalmou o companheirismo regressou”, garante.

“Quem viveu no fascismo, assistiu a uma Revolução e aos seu exageros, tem a maior lição de vida. Foi mesmo um privilégio”, acrescenta Fernanda. Ela própria tinha entrado para o Diário de Lisboa para substituir um dos muitos jornalistas presos durante o regime, Eugénio Alves, e fez a cobertura da sua libertação após o 25 de abril. Por isso e por toda a experiência, o Diário de Lisboa foi a sua “Universidade da vida e da cidadania”, de onde saiu apenas em 1983.

O depoimento de um jornalista hoje libertado

Fernando Correia trabalhou no Diário de Lisboa em 1973 e 1974, foi preso seis dias antes do regime cair e fez parte do grupo de presos políticos que a jornalista Fernanda Mestrinho viu serem libertados em Caxias. O jornalista relembra a alegria com que foi recebido pelos seus familiares. Era tempo de festejar e de estar com os seus. Mas, antes disso, ainda fez algo que lhe estava no sangue. “Existia a redação da noite e, por isso, estava sempre lá um porteiro à entrada do jornal e foi a ele que entreguei o meu texto.”

Esse texto saiu na 3ª página do Diário de Lisboa, no dia 27 de abril de 1974, sábado, com o título: “O Depoimento de um Jornalista do ‘Diário de Lisboa’ hoje libertado em Caxias”. Relata as últimas horas em que esteve preso, as expectativas, a angústia e as interrogações de quem não sabia o que se estava a passar fora da prisão. Conta no texto que na quinta-feira ficou intrigado com o reduzido movimento de automóveis na rodovia que ligava a marginal à autoestrada e com o facto de os guardas de sentinela da prisão surgirem nessa tarde com capacetes de combate. Um preso vindo de outra janela gritava que um golpe militar havia derrubado o Governo, mas a angústia só passou na sexta-feira de manhã: “Quando vi os meus camaradas de imprensa que, em serviço, vinham ali acompanhar os militares revoltosos”. Entre os jornalistas estava Fernanda Mestrinho.

Fernando esclarece, ainda, porque é que os presos políticos não foram libertados de imediato. O lema era: “ou saem todos ou não sai nenhum”. O General Spínola queria que fossem libertados todos os presos, menos os prisioneiros de sangue, explica. Ora, os prisioneiros de sangue, na época, representavam aqueles acusados de pertencer a organizações políticas, que durante o marcelismo, tinham realizado ações armadas de caráter violento em Portugal, como forma de protesto em relação ao regime ditatorial. Depois de horas de negociações, acabaram por sair.

Aprender com os melhores

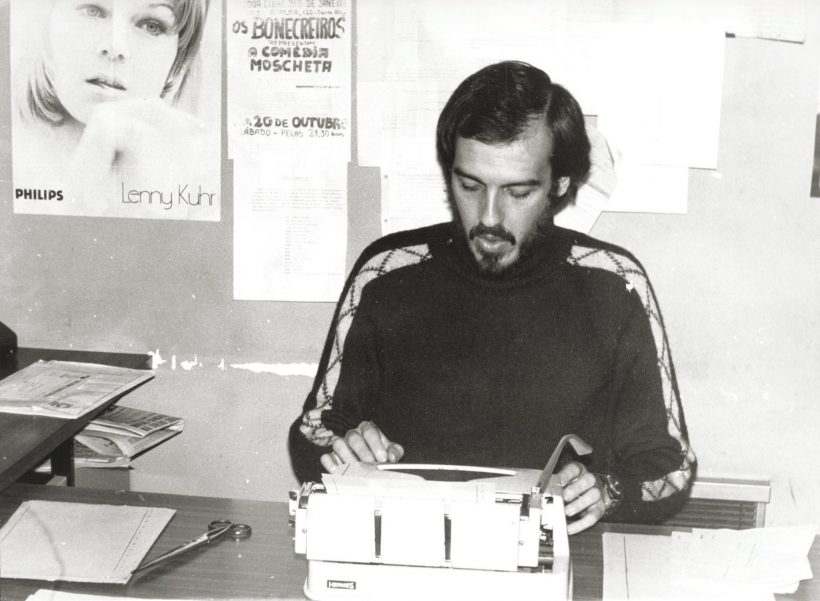

Alexandre Pais, ex-diretor do jornal Record (2003-2013), trabalhou no Diário de Lisboa de 1972 a 1975 e não tem dúvidas de que a sua passagem pelo jornal foi determinante na sua formação, enquanto jornalista. No início de 1972, a redação do Diário de Lisboa precisava de novos jornalistas. Alexandre não quis perder a oportunidade e, após ter feito estágio na secção de Sociedade, acabou por ficar no jornal até 1975, no ano em que se deu o chamado “Verão Quente”.

Depois de ter passado pela Sociedade, trabalhou na secção de Desporto e para o suplemento satírico de sábado A Mosca, coordenado por Luís de Sttau Monteiro. “Foi aí que conheci o José Saramago, que colaborava no suplemento”, recorda. Após o 25 de abril e até ao chamado “Verão Quente”, período que ocorreu em 1975, assumiu o cargo de coordenador da secção de Cultura e Espetáculos.

Alexandre não tem dúvidas: “Aprendi com os melhores”. Sem eles, a sua carreira, que culminaria na direção do Record, “teria sido outra e certamente menos feliz”. “Eles” são nomes de uma lista que inclui Fernando Assis Pacheco, José Neves de Sousa, Fernando Dacosta, Mário Castrim, José Cardoso Pires, José Jorge Letria, Carlos Veiga Pereira, Torquato da Luz e Urbano Tavares Rodrigues.

Na madrugada de 25 de abril, o jornalista foi acordado pela mãe que tinha o hábito de ouvir a rádio. Foi através deste meio de comunicação que as tão afamadas senhas de abril deram o arranque para a Revolução. Foram emitidas por volta das 22h55 da noite de 24 de abril – com a canção “E, depois do Adeus”, de Paulo de Carvalho – e entre as 24h00 e 01h00 da manhã – com “Grândola Vila Morena”, de Zeca Afonso. O primeiro comunicado por parte do Movimento das Forças Armadas surgiu, também, através da Rádio Clube Português às 03h00 da manhã.

“Acorremos à redação por volta das 6 horas da manhã. Nessa altura, trabalhávamos em dois ou três andares da Rua Castilho, cá bem em cima, perto da Penitenciária, e daí partimos para os diversos pontos de reportagem”, recorda Alexandre. Naquela altura, a rua Castilho era a morada do Diário de Lisboa. Depois de vários anos no Bairro Alto, em 1972, o jornal mudara-se para junto do Parque Eduardo VII. Esta mudança deveu-se à vontade do Senhor Lopes Souto, um dos administradores do jornal, que fazia questão de deixar bem claro que não queria ninguém perto da famosa Máquina: o Offset, que se situava na Renascença Gráfica, em pleno Bairro Alto.

“Três episódios recordo ainda hoje com prazer”, afirma o jornalista. Nesse dia, o Diário de Lisboa recusou-se a enviar o jornal à Comissão de Censura. A revolução ainda não havia terminado, mas a redação, num ato de coragem, arriscou e bem. Não era segredo para ninguém que o Diário de Lisboa era um jornal de “esquerda”, se assim se quiser chamar.

Hoje, o jornalista reconhece que a maioria dos jornalistas que trabalhavam no jornal tinha uma maior ligação ao PCP – Partido Comunista Português e, por isso, é provável que, na noite de 24 de abril, houvesse já suspeitas na redação do que viria a acontecer. Havia apenas um de “direita”, Nuno Costa, que mais tarde fundou o jornal semanário conservador “Tempo” nas vésperas do “Verão Quente”, a 29 de maio de 1975 e que, segundo Alexandre, nesse dia nem sequer chegou a aparecer na redação.

“A loucura total”

No dia 25 de abril de 1974, as ruas encheram-se de pessoas a celebrar. Distribuíam-se cravos, era o símbolo da revolução. Uns debruçavam-se sobre as janelas das suas casas, outros penduravam-se nas árvores, mas ninguém ficou indiferente ao que estava a acontecer. A “loucura total” aconteceu com a multidão, com as pessoas, com os festejos e Alexandre elege esse como o grande momento da revolução.

Mas antes disso, confessa: “Tocou-me particularmente o emocionante encontro dos jornalistas, à porta do Rádio Clube Português, na Rua Sampaio e Pina, com o major Costa Neves, o “capitão de abril” que tinha a incumbência de controlar aquela rádio, e com o jornalista Joaquim Furtado, que estava de serviço quando os militares ocuparam as instalações e que os recebeu de braços abertos”. Os jornalistas estavam lá e tornaram o Diário de Lisboa também num reflexo do que cada um estava a sentir – “euforia”.

Foto: Alexandre Pais na redação do DL